田植えの準備

東近江市大塚町

東近江市大塚町近江鉄道朝日大塚駅から桜川駅寄りの位置に線路を跨ぐ道路がある。田んぼがある農地から見て、段丘的な高い位置を線路が走り、それを越した道路が農地に向かって一気に下る。風景の広さを感じる場所である。しかしその広さも前方に立ちふさがる鏡山から十二坊への稜線にふさがれ痛しかゆし。三上山はその稜線から上半身だけを見せる構図になる。画面を横切る稜線の下に見える黒い線が日野川の堤防である。もう1本、画面右外を桜川が流れ日野川に合流している。広い目でいえば2つの川に挟まれた平地ということができる。

前日の昼間通った時にはトラクターが入り代掻きの真っ最中だったが、今はそれも終りなみなみと張られた水面に夕日が映えていた。アンテナの左に見える遠い山は比叡山である。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

田植えの準備

東近江市蒲生岡本町

東近江市蒲生岡本町一番初めに赤いトラクターに目が行って、次が右に見える鏡山、その次に左の三上山という順番になる。何を撮ったのかわからない写真だが、この時期はそれもまた仕方ないだろう。赤トラは期間限定の主役というところである。

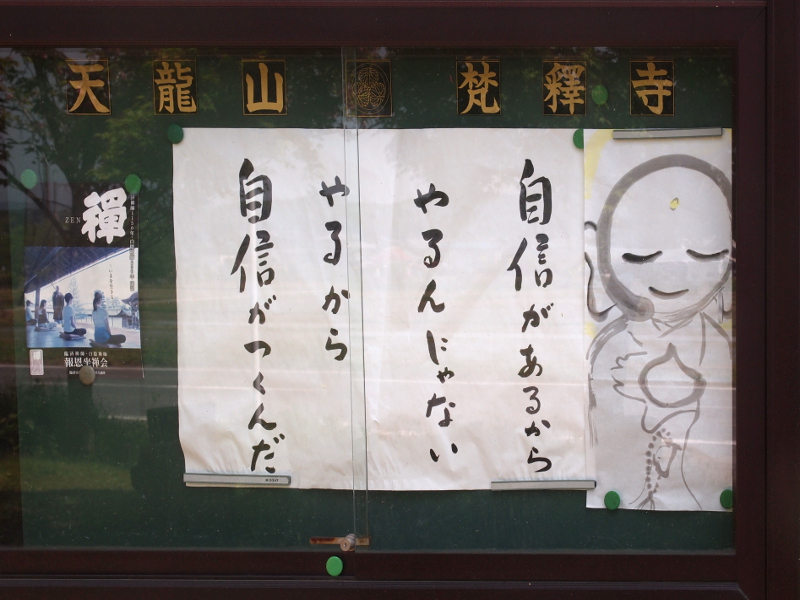

田んぼの向こうの家並みが蒲生岡本町。集楽の中を御代参街道(東海道土山宿と中山道愛知川宿をつなぐ脇往還)が通っている。それに並行して集落の手前を近江鉄道が通る。画面左外が朝日野、右外が朝日大塚。その中間に当たる梵釋寺という古刹の近くからの撮影である。

鏡山はご覧のように裾が広い山で、左裾はこのまま画面左外の十二坊につながる。その稜線の上に三上山が上半身だけを見せるという構図である。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

柿青葉

野洲市比留田

野洲市比留田”目に青葉”のこの時期、撮ったその日が旬で、日がたつと鮮度が落ちる。もちろん写真は魚と違ってデータの鮮度が落ちるというわけではない。自然の風景が前へ進んで写真が撮り残されてしまうという意味だけど。この写真も5月1日の撮影。このときですでに葉の色は濃く、柿のあの鮮やかな若緑の時期は過ぎていた。おそらくきょう(5月5日)現場に立てば葉の色がさらに濃くなっているだろう。本当は葉の色が重たくなる前、もう一週間ほど早く撮っておきたかった。

場所は昨日の写真と同じ、比留田の新川沿いの田んぼ。柿の木が立つ緑の線が田んぼを分ける幅 1 m足らずの水路。木はその水路の手前の岸に立っている。向こう岸だと手前の岸を歩いて木を大きく取り入れることができるのだが。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

田植えの準備

野洲市比留田

野洲市比留田近江平野一斉に田植え週間である。それが一日一日進んでいく。撮ったまま一週間も置いておくとすぐに時期遅れになる。そういう意味で一年中で一番難しい時期だ。

日野川、家棟川に並行してもう1本新川という水路が流れている。前二者は川堤防もあり川という表情をしているが、新川はいかにも水路というイメージが強い(麦畑の向こうが家棟川)。地図を見ていただくしか手はないが、標題写真は新川沿いの田んぼを左岸から撮ったもので、カメラの後ろが新川ということになる。水が張られて代掻きの真っ最中。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

いらか

東近江市市子沖

東近江市市子沖きのうの続き。キツネにつままれたような交差点を200mほど進む。といってもどちら向きかということがないと意味をなさないのだが、道路は東西南北に対して45度ずつずれているし特に目立つものもない場所だから難しい。結局北西向きとしか言いようがない。ここではとにかくちょっとだけ走ったというということ。

と、今までこんなお堂があったかなというような立派なお寺が現れた。そのはずれにいつの間に現れたのか三上山が。これはなかったぞ。あったなら今までに撮っているはず。GoogleMapには「吉善寺」とある。いままでにあったとしても目立たなかったのか、そともリフォームされたのか。念のためと思って地理院地図を調べてみた。その場所には建物はあったらしいが例の卍マークはついていない。事情はよくわからないが、三上山がもっと大きく見えればと悔やまれる風景だった。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

山が見えた

東近江市市子沖

東近江市市子沖昨日、標題写真として使った大きな木がなくなっている。これは間違いがない事実である。不思議なことは、そこに見えた三上山が見えない。見えているものを撮るのは簡単だが、見えないことを写真で表現するのは難しい。とにかくその部分を撮るしか仕方がない。これがそれが標題写真である。ここに木があって三上山が見えた。千木をつけた社が見える。木があったころはこんなにはっきり見えなかった。何となく社のようなものがあると勝手に解釈していた程度だった。その社が新しくなった。木が消えた。ついでに三上山も消えた。不思議である。

あまりに不思議だから田んぼの向こうへ回って社を見に行った。間違いなく神社だった。神明宮といい、地元では鈴の「しんめさん」として親しまれているいい、今の拝殿は平成11(1999)年に改修されたとある。もう1枚。そうか前世紀の話だったのか。でもそれから15年間もここを通らなかったということはあり得ない。社の早変わりといい、三上山の神隠しといい、世の中には不思議なことがあるものだ。例の奥さんとこの2階からだと見えるかもしれないが、いまさらのこのこ顔を出せた義理でもないし。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

昔ここに木があった

東近江市市子沖

東近江市市子沖東近江市市子沖交差点、蒲生西小学校の近くである。その交差点から200mほど西方、田んぼの中に大き木があり、その下に三上山が上半身だけを見せていた。蒲生町周辺では鏡山から十二坊に続く尾根の上に、顔だけを出すという状態で満足な風景にはならないが、太陽が落ちるときだけは何となく撮ってみようかと思わす風景になっていた。標題写真は1995年、今から20年前の撮影である。

ある日の夕方、交差点近くの民家の前でその木と三上山との組み合わせを狙っていたら、若い奥さんが出てきて、「三上山を撮ったはるのですか、それやったら2階からよう見えます。どうぞ上がって見てください・・・」という。見ず知らずの私がよほどの善人に見えたのだろう。道路からでは山が低くて絵にならないところだったから、渡りに船と上がらせてもらった。小学生ぐらいの子供さんがいる雰囲気だった。

なるほど地上より2階のほうが風景よい。けれどもご多聞に漏れず目の前に電線が・・・。これはアキマセンともいえず、シャッターを切るふりをしてありがとうございました。できた写真をもってお礼に行くべきだったけれども、それもできず不義理なことをしてしまった。心が痛む思い出である。

標題写真がその時のものかどうか記憶が怪しいが、撮影場所が民家の前だったことは間違いない。先日久しぶりでその辺を走ってみて、確かこの辺だったな・・・と、よく見ると木がないのである。以下明日。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば