さざなみの

大津市唐崎1丁目

大津市唐崎1丁目国道161号を雄琴・坂本と南下し唐崎神社の少し手前で、左側の脇道へ入る。その道をそのまま進むと神社の近くでくっと右へ折れて、また国道へ戻ってくるから、ひょっとしたらこれが旧道で、いまの国道はそれを滑らかにつないだのかもしれない。と、話が行きすぎてしまった。元へ戻して、脇道へそれたところ、左側に公営の無料駐車場がある。いつ行っても空いているから気楽に使わせてもらっている。撮影場所はその駐車場の琵琶湖側の公園、GoogleMapによると「県営都市公園湖岸緑地唐崎苑」とある。何度か行ったのだが、ここから直接三上山が見えたかどうかはっきりした記憶がない。

もう少しヨシが少なかったらと思うが、冬ならばその心配はないのかもしれない。横たわっている角柱は座るものなのか、それともその上に立ち上がって琵琶湖を見る台なのか。台なら分からなくもないが、もし皆さん、これに腰を下ろすとしたら、どちら向けに座ります?。

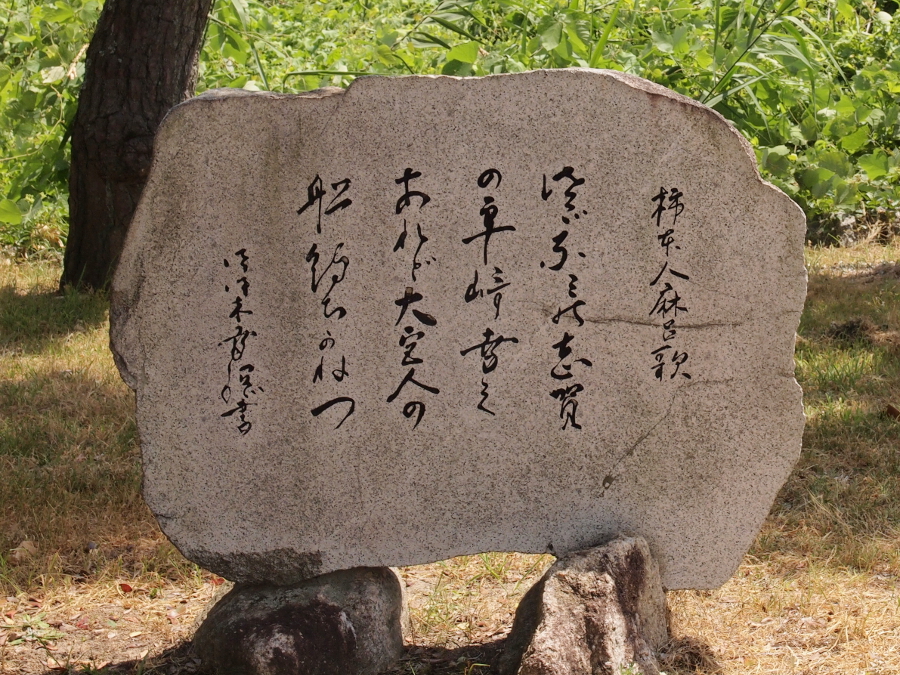

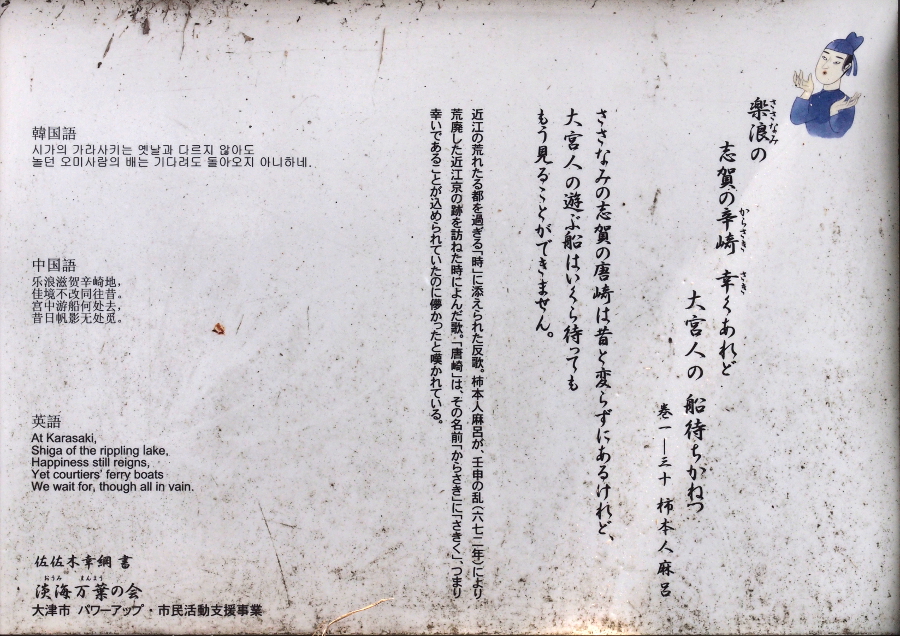

左の方に句碑が見える。柿本人麻呂の歌だが、残念ながらほとんど読めない。横にそれを解釈したプレートがある。韓国語、中国語、英語にも訳されている。もちろん三カ国語とも読めない。日本語、それも現代語に訳されたものだけがかろうじて読める。何とも情けない。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

昔の場所で

日野町西明寺

日野町西明寺いくらキツネにだまされたとはいえ、小さな地域である。適当に歩いておれば昔の撮影位置ぐらいはすぐに見つかる。目の前に茅葺屋根をトタンで覆った屋根が見える。ここだここだ。すでに何回か来ているところだから、およその絵はできている。適当に撮った写真とあいあい滋賀に載せた写真とを比べてみた。立った場所は大差ないが、昔の方がレンズが長い。やっぱり新聞の写真ということで、山の大きさにこだわったらしい。撮ったときの意識で絵は変わる。

撮影場所はなだらかにカーブする里道ののり面である。今のいままで左右どちらへも行けない場所だと思い込んでいたが、結構動ける場所だった。これは右へ寄った1枚である。何のことはない先ほど撮ってきた神社からと同じ、鏡山から十二坊までが一望だった。しかし何となく落ち着かない。ヤジロベーみたいな稜線、しかしこれは神社からと同じ。それとも屋根が広く見えること、これが落ち着かなくなる原因かな。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

狐からの贈り物

日野町西明寺

日野町西明寺国道477号音羽交差点から、県道182号を西明寺へ向かう。バス道が集落へ入って、突き当りが西明禅寺である。もう何年ぶりだろう。たしかあいあい滋賀の『三上山物語』で使った記憶がある。だとすると数年前、それから1,2回来たかもしれないが、遠のいていたことは確かである。後で考えるといつもは突き当りから1本手前の道を左へ曲がっていたのだけれど、このときは何を勘違いしたのか、突き当り、西明禅寺の石段下を左へ曲がった。と、神社があって目の前が大きく開けている。狐につままれたとはこのこと。自分がどこにいるのかわからないくなった。しかし、風景は文句なし、右の鏡山から左の十二坊まで、思っても見ない風景が広がっていた。

鏡山から十二坊まで、この風景はたとえば蒲生町あたりからも見える。しかし距離が近いため、どうしてもレンズが短くなる。その上に標高が低いため三上山は奥へ引っ込んでしまい、お世辞にもいい風景とは言えない。そこへ行くとこちらはとにかく遠い。その上に標高が高い(410m)。三上山の左後ろが比叡山。と書いて、?よく見るとその奥にもう1つ見える。となれば愛宕山しかない。愛宕山といえば、その昔フィルム時代に永源寺近く、いまの東近江市甲津畑から撮ったのがあるが、これだけ広い風景の中で三上山と愛宕山が一つ画面に収まるのは初めてだった。これはまさに狐からの贈り物だった。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

農道歩き

日野町蔵王

日野町蔵王日野町からは雪野山がよく見える。いつか正法寺山へ登ってこの山を見て三上山と見間違えた。形は少し違うけれどと思いつつそれを三上山だと信じてしまった。蔵王ダムの横から日野町中心部へ向かって国道477号を走ると、前方にこの雪野山が見える。以前と違うからだまされることはない。というよりきのうの敵は今日の友、雪野山をポイントとして三上山を探している。日野町から見る場合、三上山は雪野山の左60度ぐらいのところに見える。これはひょっとして・・・・。

もちろん477号からは左側に山があって直接三上山は見えない。右側は田んぼだが、477号より少し高い。その農道を歩いてみることにした。477号は田んぼより少し下を走る。その行く手に雪野山が見える。当然三上山は画面の左外にあるはず。右の方へ歩く。次にポイントになるのが鏡山。横に広い山だ。その左手に見えるはず。よーく注意して見ると、何本か重なっている高圧線鉄塔の左、一段高くなった森との間にそれが見えている。こういうのは肉眼では見つけにくい。そこにあるはずだがと思って探して初めて見える。

高圧線が邪魔だけど、とりあえず山を鉄塔の右へ持って行こう。こうしてできたのが標題写真。こういう時右へ寄れなかったら涙を呑むしか手はない。鉄塔群の左側、半分重なっているのが比叡山。楽しい農道歩きだった。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

後の祭り

湖南市岩根

湖南市岩根カメラの背後がイオンタウンである。前方は農地であるが、充分手入れが行き届いているとは言い難い。イオンタウンがなかったころは、この鉄塔があと2本分ほど(430mほど)後ろへ伸び、そこが緑の田んぼだった。鉄塔の向こうにある工場の建物も、さして気にはならなかったはず。いまとなってはすべてが後の祭りである。しかし現在見えているこの土地も、案外近い将来市街地に変化していくのではないか、そんな予感がないでもない。

右の山が十二坊。本来はその尾根筋は、野洲川と並行している(画面の手前から奥への向き)が、写真で見る部分で尾根が張り出してきて野洲川に接近する。その狭い隙間に三上山が見えているという勘定である。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

それが難しい

湖南市岩根

湖南市岩根イオンタウンの国道1号バイパス側出入り口である。茶色のカラー舗装で右から入ってくるのが進入路。その右、トラックが走っているのが1号バイパス。右の山が十二坊である。その昔、山沿いの集落を縫って県道27号が走っていたころ、ここは等圧線鉄塔だけが立つ田園地帯だったはずだ。「はずだ」というのは、想像するだけで実際にこの目で確かめたわけではないからである。県道の旧道は何度となく走った。しかしただ、走るだけで農地の風景を探すことはしなかった。

その後、いまの1号バイパスのルートに県道27号バイパスが開通した。今度はそこを何度も走った。通行量はいまよりはるかに少なかった。道路の行く手に三上山が見えることには気がつきながら、結局写真に収めることはしなかった。県道27号バイパスは国道1号バイパスになった。そして想像もしていなかったイオンタウンの着工。写真を撮ろうとしたのはそのときからである。結局は何か決定的な変化がないと撮ろうとしていない。本当は決定的な変化が起こる前に撮っておかねばらないのだけれど、それが難しい。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

夏の河床

湖南市岩根

湖南市岩根快晴の冬の日に撮りたくなる場所である。真夏のいま、比良は見えない。おかげで冬には全く目が行かない横に並ぶ妙光寺山(三上山の右下、木の上に見える低い山)や、天山(その右で妙光山よりちょっと高い山)が気になるから不思議である。その右手前、近く大きく見えるのが十二坊。中腹に小さく見える建物が十二坊温泉だろうか。

川の流れの先、増水すると水がぶつかるところに年代の異なる地層が見える。もう1つ下流の甲西中央橋付近では象の足跡化石が出ている。おそらくこの茶色の地層にも、こういう宝が隠れているのだろう。右上の白い雲につられてカメラを上へ向けてしまったが、失敗だった。こういう雪のない時こそ、大事なのはこの地層ではなかったか。もっと左へ寄ってレンズを伸ばす。この際十二坊は関係ない。次の機会には考えてみよう。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

夏の河川敷

湖南市岩根

湖南市岩根国道1号バイパス岩根交差点から、交差する県道13号を旧1号のほうへ歩く。最初のうちは例の大型商業施設イオンタウンがあってただ歩くだけ。しかしそこを離れると不思議な感覚にとらわれる。いつの間にか野洲川の河川敷の上へ出ているのである。普通このあたりの川を越える場合、堤防への上りがあって上り切ったところで堤防上の道とクロスする。もちろん堤防上に道がない場合もあるが、すくなくともここが堤防だという意識は感じられる。ところがいまの場合はそれがない。道は上りにはなるが、いつの間にか河川敷の上へ出てしまっているのである。いつ堤防を越えたのか、それが分からない。

標題写真は新生橋の上から下流を見たところ。ここへ来るのは冬、比良に雪が来たときと相場が決まっている。真夏のど真ん中に来たのは初めてだ。たくさん木が生えているというべきか、茂ってるというべきか。当然いつかは伐採されるのだろうが、河川管理も大変だ。冬だと、雪の山をどう撮るかが問題になるが、きょうの場合はそれが見えないのだから、手前の木だけの話。風景写真はやっぱり冬だ。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば