見えない稜線

野洲市南桜

野洲市南桜野洲市南桜の桜墓園の外周部。古い地図で見ると大山川の流路だった部分である。いまの大山川は大山池を流れで手からほぼ直線で流れ下るが、監修される以前は今の墓園の外周部をまくように流れていた。その内側が今さくら墓園となっているが、周囲の農地より数m高くなっている。その分農地を見下ろす形となり展望台的な効果がある。

いまから10年ちょっと前のこと。『近江富士まんだら』の編集過程で、三上山が持つ稜線を明らかにしたくなった。漠然と見ていたのではほとんど稜線など見えるはずはないのだが、その線をはっきりさせたい。それを見極めた後は、写真では無理なので、スケッチでその線を明示したい。そのスケッチを知人の道本裕忠さんに頼み込んだ。

あれは晩秋のころだったか。曇りの日の夕方、その稜線を見極めようと二人で農道を走った。結局なにも見えなかった。いまから考えれば見えなくて当たり前だった。晴れていても稜線は見えない。ましてや曇りの日に見えるはずはない。たとえば標題写真の右肩、稜線が二重になっているのだが(道本さんのスケッチ)、それが見えたのは、淡雪をかぶった山が、斜めからの太陽に照らされる時だけだった。場所が違うので、見え方に多少の違いはある。ご了承を。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

工事現場近く

野洲市三上

野洲市三上昨日の場所から400m余り左(三上山のほうを向いて左)へ寄ったところである。野洲市行畑から国道8号・三上交差点へ向かう道(県道504号の旧道)を越えたところである。前方に大きな倉庫があるため今まで撮影したことはなかったが、いまとなればそんなことにこだわってはおれない。軽トラが走っているのが、その旧県道504号。ここでもすでにバイパス工事が始まっている。

もう1枚、旧県道から工事現場へ入ったところ。左に盛り土が見える。標題写真はこの倉庫の左、盛り土の向こうからである。ここ(標題写真の撮影現場)は、バイパス予定地の山側に入り、今のところは従来と何ら変わりはない。イネが実って屋根瓦がきらきら光っている。農道を野洲高のグランド方へ歩いて振り返るとこんな状況である。盛り土が始まり、その間を通して屋根のキラキラが見えている。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

複雑な思い

野洲市三上

野洲市三上方々で稲刈りの真っ最中。もうすでに終わったところも。ここはおなじみの野洲市三上の農地。無事稲刈りも終わって何の変哲もない風景に見えるが、よくみると刈り終わったその向こうにパワーショベルが見える。国道8号バイパス予定地である。もっと高所から見るとその様子が的確に見えるのだが、残念ながらそのポジションはない。で、近づいてみるとかくの如し。

今はまだ地ならしが行われただけだが、完成後には高架状になるのだとか。当然、標題写真の風景は消え去る。バイパスより山側ではまだしばらくはそのままの状態が続くのかと思っていたが、この農地自体が工業団地になると市広報等で公表されている。複雑な思いの秋である。やけくそでもう1枚。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

お手上げ

東近江市大塚町

東近江市大塚町近江鉄道の朝日大塚駅の近く。きのうの標題写真の撮影位置から3Kmほど近い。細かいことだけれども移動時間などで太陽が低くなり、明るさがほんの少し弱まった。その分撮影には若干楽にはなった。いくらか赤みが増しているはずだが、イネの色がどうしてもうまく出ない。たとえばこれは昼間に撮った同じ場所からの写真である。この黄色に赤みがかかって、濃い山吹色になりそうなものだけれど、実際には緑がかった妙な色になってしまう。お手上げ。

話変わって10数年前のこと、夕暮れ時に、細い月が落ちるのをねらってここへ来たことがある。満月は太陽から離れて捕まえにくいが、細い月は太陽とほぼ同じ軌道を描く。それを決め手にしようと太陽が三上山へ沈む場所から、それを追いかけるように沈む細い月を撮ろうというのである。地図の上に線を引いてのヤマカン戦法は見事失敗。太陽が沈んでから1時間も粘っただろうか。月が山に近づいた時には、辺りは暗くなってしまっていた。月は写っても山が写らない。8月の田んぼの中は涼しさを通り越して寒かった。ここへ来ると、そのときの寒さを思い出す。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

かがやかない稲田

東近江市平林町

東近江市平林町名神・八日市ICから東近江市大森町をへて平林町へ抜ける。といってもお分かりにならないかもしれない。石搭寺のある丘陵を越えて西側の農地へ出たところである。平地へ下るちょっと手前に農業用水池がある。ほんのわずかな高みだけれど、その高さがものを言う。展望が効かない山の中を抜けてきた目にはあっと息をのむ広さである。西に傾きかけた太陽に照らされた黄色い田んぼが輝いていた。離合が困難な農道を勤め帰りのクルマが連なってくる。

田んぼの色に魅かれて車を降りたけれども目で見たあの色は出なかった。これは同じ場所から撮った落日(1995年10月6日)である。これも『近江富士遊々』に収録したが、これは太陽そのものにこだわって望遠で狙った。山はシルエット、手前のススキだけが光を受けているという絵である。いまとなってはきょうの標題写真と同じ場所であるという証明はまず無理。私の記憶だけの世界である。

構図はともかくとして露出はどうしていたのかな。当時はもちろんフィルムだったから、スポット露出計で、太陽からちょっと離れた場所の露出を測って…ということだったかな。”ちょっと離れた”てどれぐらいか。そうそうそれそれ、いわく言い難いのだけど、太陽の直径の数倍のあたりだったかな。それに比べると今日の露出は難しかった。稲田が目で見た色には上がらない。ホワイトバランス、コントラスト・・・そんなことをやっていたら、太陽が沈んでしまう。降参。大事なのはいざということのために経験の蓄積だ。

露出によっては右端の鏡山の左に比叡山が見えるのだが、標題写真ではそれが出なかった。いやいやとにかく難しい。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

20年ぶり

多賀町敏満寺

多賀町敏満寺多賀町敏満寺、胡宮神社。境内のすぐ下を名神が走り、多賀サービスエリアから遊歩道がつながっている。国道307号が名神をくぐるところに当たり、入り口はそちらだとばかり思い込んでいたが、そちらは裏口だとのこと。表参道は反対側だった。

最初に行ったのは1996年、『近江富士遊々』の取材をしているときだった。いまからざっと20年前。当時我が家にはカシミールはおろか、PCそのものがない時代。地図に線を引いて夕日の位置を読んでいた。冬至の日でも右側の観音寺山に沈んでいった。三上山に落ちないのなら邪魔になるだけだと、それを外しての1月の撮影だった。左下に307号が見えるが、基本的な風景はいまも変わっていなかった。

標題写真はもう少し南へ、表参道の方へ寄ったところから。眼下に307号沿いの池が見える。地図には大門池とある。見通しが悪く冴えない写真だ。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

はざまを通して

大津市雄琴3丁目

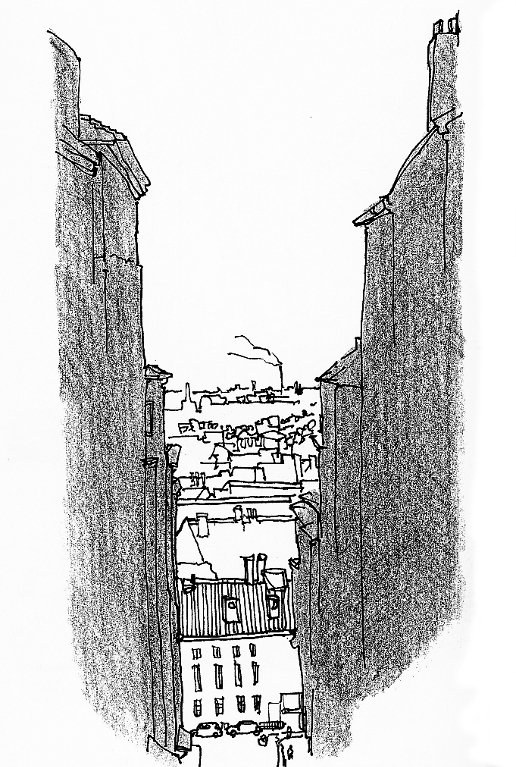

大津市雄琴3丁目雄琴は坂の街である。尾道の街を歩いたときも思ったことだが、生まれたときからこういう環境で生活していたら、足腰が強くなるだろうなと思う。そういう場所だから、琵琶湖を見下ろす景観はさぞやと想像するが、これがまた実際は難しい。当り前のことだけれども住宅そのものが景観を塞いでしまう。そんな中で細い路地などを通して琵琶湖が見えることがある。ヨーロッパなどでよく見る、坂の上の細い路地(*『スケッチは3分』山田雅夫著・光文社新書)を通して遠くの街並みを見る風景、これを探してやろうと思った。

といっても、私の場合は路地があればいいというものではない。その細い路地の向こうに三上山か見えなくてはならない。それが見つかった。天気が悪かったけれども仕方がない。とりあえず撮っておこう。これが大事。一応撮っておくと何かのときに思いだす。でないと忘れてしまうことになる。

そこまではよかったのだが、いざ撮影場所の同定ということになって困ってしまった。隙間から見える範囲はごくわずか。これで場所を探せというほうが無理。たまたまこのときほかに、路地の奥の階段の上から撮ったのが残っていた。右側に見える道路とバスキャッチの広告塔が決め手になった。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

2本の岬

大津市雄琴3丁目

大津市雄琴3丁目台風の影響で天気がよろしくない。仰木の里住宅地の高台である。手前に住宅地があって、その向こうに入江、岬が2本突き出ている。写真で見ると入江のふちの住宅地があるように見えるが、国道を走っていて琵琶湖側に住宅地はないから、こちらから見れば、住宅地の向こうを国道が走っているはずだ。(写っている住宅も国道よりかなりの高かさに建っているはずいはず)。

2本の岬は、地図から想像するにどちらも雄琴川の河口だったはず。手前、イネが実っている岬が最初の河口。それが伸びてきたので、ぐっと右(沖)の方へ曲げられた。それがその向こうの岬になった。今は第3の河口で、さらに右へ曲げられ、三上山の方を向いている(画面右外)。画面をよく見ると手前の住宅にピントが合っていた。どうなってたんやろね。失敗。岬のアップにこだわらなければ、こんな写真使わなかったのだけど。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば