野の鳥居

栗東市伊勢落

栗東市伊勢落昨年の暮れから伊勢落の集落が気になりだした。今年になってからもこの”日乗”で何度かとり上げた。今まで何をしていたのか。実は三上山を撮り始めたころ、どこから撮ればいいのかわからなかった。で、最初に思いついたのが旧東海道沿いの地域だった。当時の栗東町六地蔵から石部町までを自転車で走ってみた。伊勢落はその2つの街に挟まれた地域だが、街道沿い三上山側に草津線が走っている。当時はまだ電化されていなかったはずだが、線路沿いの電線などが気になってここは撮れないと判断してしまったのではなかったか。

標題写真は1月5日に見てもらった草津線踏切近くの野の鳥居である。今冬最強の寒波が近づいているという昨日(14日)、北西の空には雪雲が見え、頭上にも雲が流れてその影が見まぐるしく動いていた。現場に立って見ると思ってもみなかった電柱が重なっていた。昔ならいっぺんにあきらめたところだが、今は何とかしてごまかせないかと考える。さてどうしようかと思案していると、目前の風景がふと暗くなった。三上山の明るさの中でその電柱が消えた。大きく引き伸ばせば、いっぺんにあらが見えてくる写真である。もっと天気のいい時にとは思うが、おそらく無理だろう。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

工事始まる

野洲市三上

野洲市三上三上の農地で工事が始まった。水平方向から見ると状況がわかりにくいが、GoogllMapを航空写真に切り替えてみるとよくわかる。四角い農地を斜めに横切るバイパス予定地がはっきり見える。三上の農地はちょうど「田」の字をなしており、見えている道路が新幹線に対して直角に走る農道。「田」の字の縦の線に当たる。バイパスは田の字のど真ん中の縦横線が交差するところを左上から右下へ向けて約30度傾いて通過する。今、ここでいう工事はそのバイパス予定地の手前(三上山の反対側・新幹線側)の田んぼでのことである。

見えている電柱は、「田」の字の縦の線の下半分のさらにその半分のところを通る畦道沿いに立っている。最近はこの電線の下が撮影位置だった。私が三上山を撮りだしたころにはこの電線はなかった。だから新幹線そばの側道からも何の気がねもなく撮影できた。1976年12月撮影。(左端に標題写真に見える鉄塔が写っている)。その後いつの間にかこの電柱が立った。結果、撮影範囲は上(三上山に近いほう)4分の3に。バイパス工事は始まったが、まだ平面的だったから撮影そのものには大きな影響はなかった。しかし、とうとう目の前の農地まで工事が広がってきた。風景が死ぬ。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

小さな土蔵

栗東市御園

栗東市御園金勝山地のすそ野に当たるこのあたりは、尾根の終端部が何本か消え残ッている。右の陰になっている部分がその末端である。だからちょっと隣の谷までと思っても、ぐるーっとその先端を回りこんで行かなければならない。最初地理不安内のころは、それが不思議で仕方がなかった。地図で直線距離を読めば大した距離ではないのに、いざ道をたどるとなると思いのほか遠いのである。

そういう地理的環境のためか、意外と風景が変わらない。たとえば画面右、丘の上に見える白壁の土蔵などは、いつ見ても懐かしさを感じさせる。何もわからなかった初期のころには、もうちょっと大きくしたいと田んぼの中を無理をして近づいてみたりもした。なるほど土蔵は大きくなる。しかし背後の尾根も同じように大きくなるから、その向こうの三上山はますます見えにくくなる。いろんなことを教えてくれた場所だった。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

ネムの木が消えた

栗東市御園

栗東市御園県道12号が栗東市街地から金勝の急坂へ向かうところ。「片山」という信号の少し手前である。その道沿いを流れる川が金勝川だと思っていたが、実はそうではなく、その川は細川といい、もう1本東側、石部草津線沿いを流れるのが金勝川だった。しかしそれはきょうの話とは何の関係もない。

その細川と県道との間に小さい田んぼがあって、その片隅に立派なネムの木が生えていた。金勝通いは三上山を撮り始めたころからのことで、年数でいえば40年近くになる。その間何回となくこの道を通っていながら、その木の存在に気づいたのはつい2,3年前のとことで、上の写真の撮影は2014年6月初旬のことだった。すぐ右下をトラックがびゅんびゅん通る。それを避けるように左へ体を寄せ、見事な樹影を見せていた。しかし6月初めではさすがに花には早く、木に疎い私には、多分ネムの木だろうと思うだけで、しっかり確かめるには花が咲くまで待つしかなかった。

その後、野洲川運動公園の木が満開となった7月初め、あの木はどうなったかと行ってみた。何がどうなったのかわからなかったが、田んぼの横に車が並び、突き当りのネムの木の下にはオレンジ色のBOXが置かれていた。どこかで作業をしている声は聞こえたが、姿は見えなかった。その後も何回か、金勝通いをしてこの木は見ていた。そして先日、冬のネムの木はどうかと訪ねたのがこの状態だった。例のボックスだけがいまもそのままそこにある。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

山で遊ぶ

湖南市岩根

湖南市岩根山の中で遊ぶのではない。山を使っての遊びである。

きのうの標題写真、あの場所では三上山をあれ以上大きくするのは無理だった。しかし、世間は広い、場所を変えればある程度山の大きさは調整できる。先ほどの例は野洲川の左岸だったが、きょうの写真はその右岸。それも距離が少し遠い。湖南市岩根、野洲川に合流する思川を1号バイパスが越えるところである。三上山は菩提寺山よりほんの少しだけ低い。もう少し遠くへ移動すれば、両者は同じ高さに並ぶはずである。それぞれの標高は菩提寺山363m、三上山432mである。

じゃ、その場所はどこなのか。要するに距離の問題であって、どこでなければならないということはないのだが、たとえば私が撮った一例として、JR草津線の甲西駅と三雲駅の中間点あたりに大砂川という天井川をくぐるトンネルがある。それの三上山側にある踏切。機械ボックスに「吉永踏切」との銘がある。

もう20年も前の話だが、立木山から撮った伊吹山と三上山がほぼ同じ高さに見えた。それぞれの山までの距離と高さの比、いわゆる tan は同じになるはずなのに、伊吹山の方が若干大きくなった。おかしいなと思ったことが「地球は丸い」につながった。吉永踏切からの場合も、地球の表面が完全な平面だったら、三上山が高く見えるはず。それが同じ高さに見えるのは、地球が丸い分だけ遠くの山(いまの場合は三上山)が沈み込んでいるからである。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

ちょこっと見える

湖南市石部口3丁目

湖南市石部口3丁目湖南市石部、阿星山の水を集めて流れ下る落合川。その川が野洲川へ合流する河口である。画面を横切るのは野洲川だが、水は見えない。一見すると左の大きい山が三上山に見えるが、これは菩提寺山。三上山は右後ろからちょこっと顔を出すという構図である。もっと右へ移動すると大きく顔を出すことになるが、残念ながら堤防はこれで終わりである。

カメラが左へ移動すると三上山は隠れてしまう。当り前である。主役がいなくなると脇役が威張りだす。これは人間や猿の世の常であるが、山の世界でも同じことが起こるから面白い。たとえば落合川の流れに沿って上流の方へ移動すると、菩提寺山が三上山と同じ姿に変わる。実際の山の高さは三上山のほうが高い。だからカメラがバックして、高いところへ上ると背後にある三上山が見えてくるはず。で、飯道山(現場から8.2Kmほど離れた山、標高664m)へ登るとホンマにその状態が見える。光線の関係でちょっと見えにくいが2つの山が相似形に重なって見える。

もう一つアホみたいなホンマの話。菩提寺山の大小2つの山の間から、三上山のてっぺんだけが見えているという話。きょろきょろ探しているだけでは気がつかない。真ん中にある5連窓の一番左を上へ伸ばしたところに見えるヤツ。ウソやろーとおっしゃるはず。そういうお方のために拡大しました。近い菩提寺山の木は1本1本ノコギリの刃のように見えが、三上山のそれはのペーっと集まりになって見える。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

石部頭首工

栗東市伊勢落

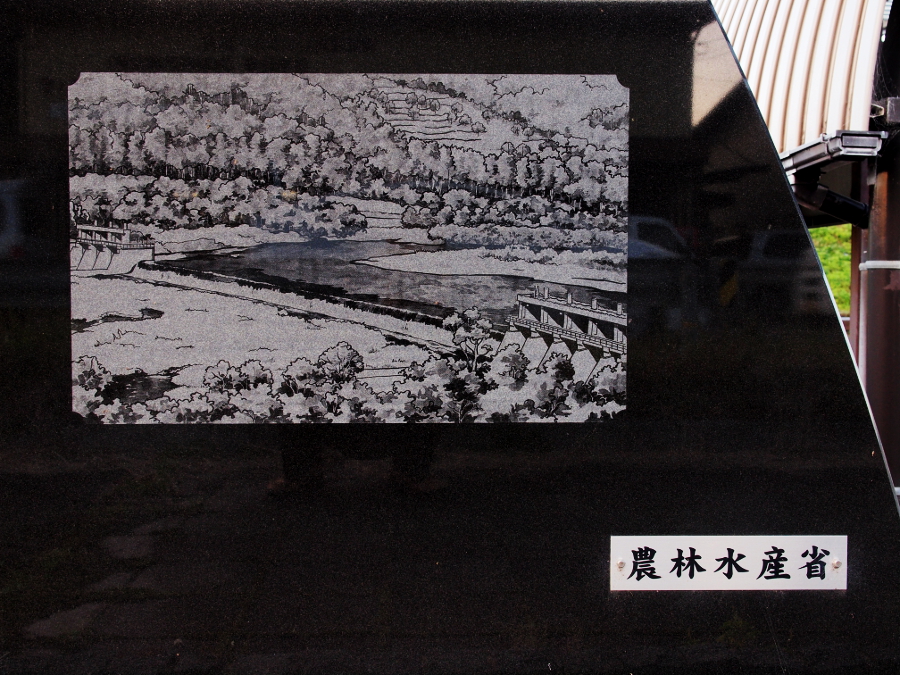

栗東市伊勢落石部頭首工、今までに何度も取り上げた。珍しくもなんともない。で、今日はちょっと趣向を変えて頭首工のモニュメントを。

国道1号沿いに「石部頭首工」なる碑がある。どうも義理やら厄介で作ったような碑で、どこかの碑を持ってきてタイトルだけを張り合わせたようにも見える。まさかそんなことはないとは思うが、白いペンキのあとがにじみ出て、すくなくとも大事にはされていないとこは確かである。側面に農林水産省の文字が見える。国土交通省かと思ったがそうではなかった。農業用水という意味が濃いのだろう。風景のスケッチ画がはめ込まれている。以前はこんな風景だったのだろうか。堰堤が左岸と右岸とに分かれていて、中央部はフリーパスだったのかファブリダムだったのか。あまり関心がなかったのでそこまで観察はしていなかった。

探してみたら、2002年9月撮影のものが出て来た。私の場合は三上山を目的としているから、堰堤の上流から撮影している。スケッチ画は下流側からのポジションになっている。全体としての構成は似てはいるが、特に中段の連絡通路が写真にあるような無いような。拡大してそこのところを見ればいいのだけれど、残っていたデータが小さくそれも無理。スケッチ画と同じアングルの写真があればよかったのけど。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば

枯草の向こうに

栗東市伊勢落

栗東市伊勢落「栗東市伊勢落」の地名。この日乗で1、2度出てきたかどうか、ひょっとしたら初めてかもしれない。あまり聞かない地名だけど一口でいうと、野洲川左岸、石部の下流ということになる。境は名神高速道路。『近江輿地志略』によると、”野洲・甲賀・栗太三郡の堺也、然れども当村は栗太郡なり。相傳古は伊勢大路村と號す、近世伊勢落の字にかき改めむるという。”とある。お伊勢参りと何か関係があったのかもしれない。地図によると甲賀・栗太二群はいまでいう湖南・栗東両市、この2市が川向う(右岸)の野洲市と野洲川のなかほどで交わっている。まさに”野洲・甲賀・栗太三郡の堺也”である。

とにかくこのあたり採石場が多い。ここもおそらくその跡だろう。きれいな枯草の向こうに三上山が見える。野洲川流域の分水嶺を尋ねてここへ来た。それをしなかったら、多分この場所は知らないままだったろう。 画面右に見える電柱の列が名神の側道的な道路。その道路から見たところ。軽トラが走るのが旧東海道。その角に手作りの常夜灯が傾いている。その気になって見ると「伊勢落」の字が読める。このあたりは昔、銅山があったとかで、「石部の金山(かなやま)」といわれ、”石部金吉”の語源になったところだという。

写真ステージ 「近江富士」

■近江非名所全集

■滋賀を歩けば